NEWS

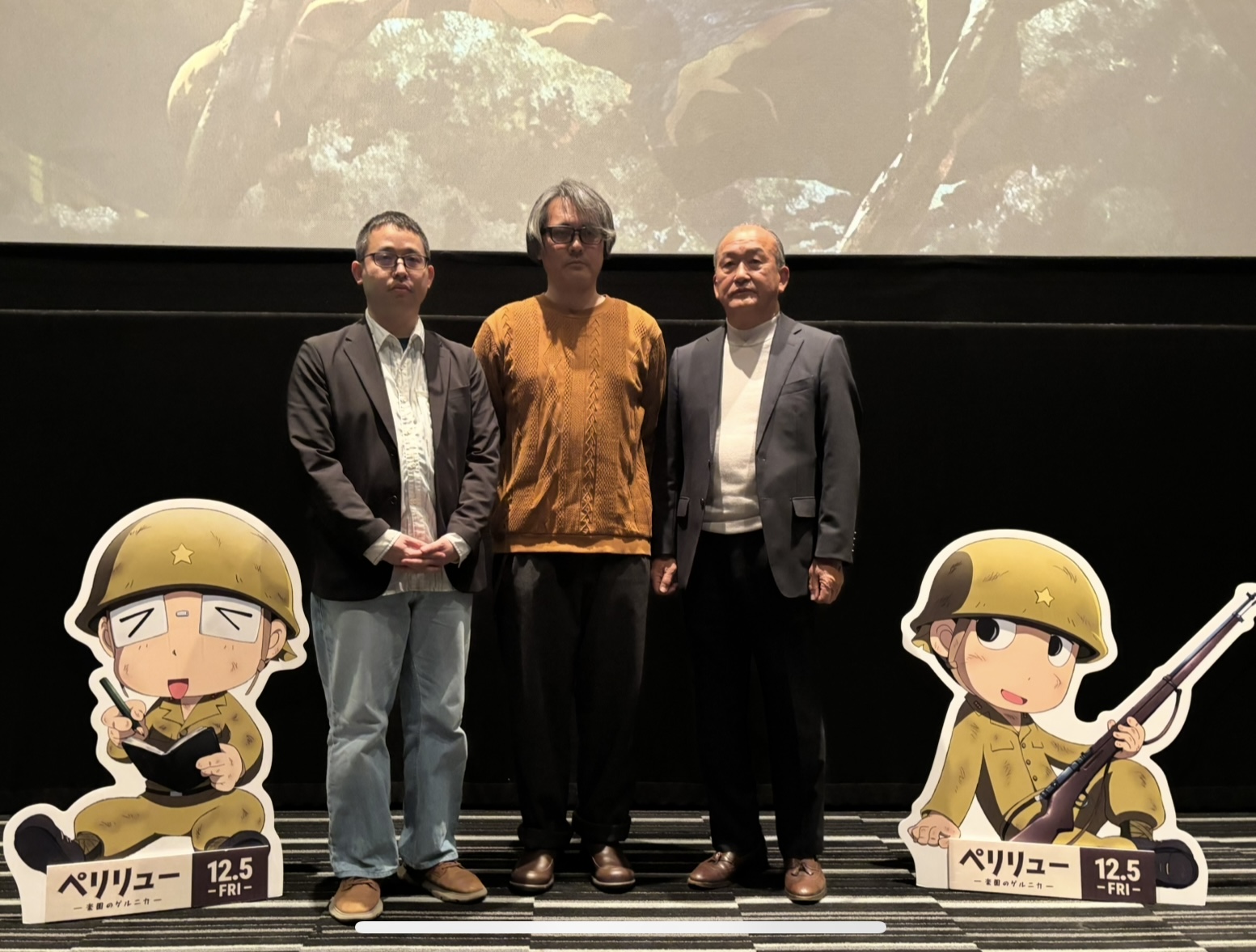

ーキャラクター愛と原作へのリスペクトー クリエイターズトーク@ユナイテッド・シネマ水戸 イベントレポート

キャラクターはかわいらしいタッチでありながら、戦争という環境が生み出す容赦のない描写には原作者、武田一義の“しっかりと事実から目を背けない”という強い意思と、その想いを受け、さらに映像作品として練り上げた久慈悟郎監督による数々のこだわりが込められている本作。今回太平洋戦争中には水戸歩兵第二連隊として数多くの若者がペリリュー島に派遣された歴史がある茨城県の水戸で、作品と歴史に真摯に向き合った武田、久慈の2名が、本作所縁の地として凱旋舞台挨拶を行いました。

公開からひと月以上が経った今、率直な感想を聞かれると久慈は「この作品を機に、ペリリュー島の戦いと歴史に興味を持っていただいた方もいるようで、本当にスタッフ一同嬉しく思っています」とコメント。続けて、映画公開を受けて自身の周りで受けた反響や印象に残っていることについて問われると「年末に90歳を超えた祖母と会ってこの作品の話をしたとき、その中ではっきりと“戦争は嫌だね。今の若い人は好きなことができて良いね”と言っていたのが印象的でした。祖母のように戦争の記憶がある方が少なくなってきている中、この作品が残って何か話題のきっかけになるといいなと思いました」と語りました。武田もそのエピソードを受けて「ペリリューの戦いが起こった時代には自分の好きなことができる、という土台が社会にはなかったので…全てが戦争というものに向かっていかなければならないという中だったことを考えると重い話ですね」と受け止め、さらに主人公・田丸が物語終盤でとった行動のモデルであり、実際のペリリュー島の戦いの生還者、土田喜代一氏の親族とのエピソードを回想しました。「作品の試写をした時、土田さんの娘さんと一緒に観たのですが、ある時からずっと泣きながらご覧になられていました。お父さんのことを想いながらご覧いただいたのかもしれません。土田さんは漫画を描いている間にも取材にもたくさん協力していただきました。残念ながら土田さんは連載をしている間にお亡くなりになってしまったのですが、ご親族の方に映画を観ていただけてよかったです」と思い起こします。続けて連載当初も振り返り「連載を続けるには読者の方の支持がないと続けられない宿命にあるので、開始当初は描き切ったストーリーの冒頭部分でも終われるようにしながら描き始めました。描き続けていくうちに読者の皆さんにも徐々に受け入れていってもらえたので、当初から構想していた物語として描き切ることができました。それは当時から支えてくれた方々がいらっしゃったからです」と感謝を伝えました。

作品のこだわったポイントについて話題が移り、田丸と吉敷の戦場でのつかの間のひと時と、そして日本で帰りを待つ兵士たちの家族の姿を描いた映画オリジナルでもあるシャボン玉のシーンについて演出意図を問われた久慈は「映画を2時間に収める制限がある中で、田丸たちが2年間潜伏しているという大きな時間の流れがあるので、どうしても原作の印象的なエピソードから入れていかないとなりませんでした。そうするとどうしても吉敷は戦っているシーンが多くなってしまったので、なにか田丸と吉敷の絆をセリフじゃない形で表現できないかと思い、シャボン玉で遊ぶシーンと、(吉敷役の中村倫也に)鼻歌を歌ってもらうことを提案しました」と解説。童謡「シャボン玉」は作詞家、野口雨情は茨城出身であり、この作品にとってぴったりの楽曲であったといいます。武田は「久慈監督から、“吉敷が戦ってばかりいるキャラクターに見えてしまうのが残念で、吉敷の中の柔らかい部分を表現したい”と言われてグッとしました。」と、原作をアニメーションとして再構築する際、キャラクターの持つ個性が損なわれないようにと熱意を込めた久慈の提案に感動したことを明かしました。

さらに、ペリリュー島をはじめとする戦場となった各地には今でもまだ多くの遺骨が眠っており、厚生労働省の元で遺骨収集が進められています。水戸二連隊ペリリュー島慰霊会代表理事の市原直氏が登壇し、実際にどのように遺骨収集が進められているか、最新の遺骨収集の報告が行われました。戦争によって海外で命を落とした戦没者は約240万人、日本に遺骨が戻せていない「未収容者数」は現在112万人だといいます。市原氏は「ペリリュー島では1万200人が戦没、現在は7800人の収容が完了しており、12年前に集団埋葬地の場所を記した記録が発見され、2年前にその場所が特定されました。現在はその場所での収集に注力しています。来年度、再来年度でそれぞれ500柱をお迎えできる予定です。」と今後の活動についての具体的な目標を伝えました。

報告を受けた久慈は「現実のお話のインパクトには適わないなと思いつつですが、それでも10000人以上の方が亡くなった事やその中でもそれぞれに人生があったということを、フィクションを通して伝えられればと思います」と寄り添いました。武田も「終戦から80年が経って、遺骨の収集に関わる人達やご遺族の方も高齢化していて。直接のご遺族ではなくても縁があって有志として活動を継いでいるんですよね。お仕事のある方などはなかなか難しいかとは思いますが、映画からこのことを知った人が少しでも手を貸していただければいいと、現実をちょっとでも変えていく力になればいいと思います」と現状の課題と共に、少しでも映画が解決の糸口になることを願いました。遺族を中心とした有志によって進められてきた活動は、家族の元へ帰してあげたいという願いのもと行われてきたが、継続していくには次世代の協力が不可欠となっています。

市原氏も「この映画について、平和のために戦争のことを言い伝えていきたい、という想いを何回もお聞きしてきましたが、まさにその通りで、今、私たちが伝えていかないと平和が壊れていくと思います」と共感し、数日前に自身のもとに届いた映画鑑賞者からの手紙の存在を明かしました。手紙には今度ペリリュー島へ行く際には自分の代わりにお祈りしてほしいという願いとともに、幼少期に満州からの引き揚げの体験談として、自分と家族が乗った列車がソ連軍に追われていた経験が記されていたといいます。日本軍の戦闘機が爆弾を積んだままソ連軍の戦車隊に突撃したため自分は助かって日本に帰れた、という壮絶な内容に触れ「その方は母親から、”自分たちの代わりに亡くなった方がいて、いま生きていられる。感謝することを忘れてはいけない” とずっと教えられてきたそうです。だから、伝えていくことと感謝することは忘れてはいけない。ペリリュー島で亡くなった兵隊さんも一日でも早く、日本にお連れしたいです。きっと亡くなった方たちもあの地で眠りながら、自分たちのことを忘れていないんだと思ってくれるはずです。私たちも歳を取りました。どうか若い力を貸してください」と歴史の継承とともに、若い世代への協力を切望しました。

最後に久慈から「これからも、この映画も原作の漫画と一緒に“考えるきっかけ”として皆様の心の中に置いていただけると嬉しいです」と締めくくられ、所縁の地、水戸でクリエイターと、そして“戦争”が残した現実と向き合い続ける人たちによる歴史の継承と強い願いが観客に届けられた舞台挨拶となりました。