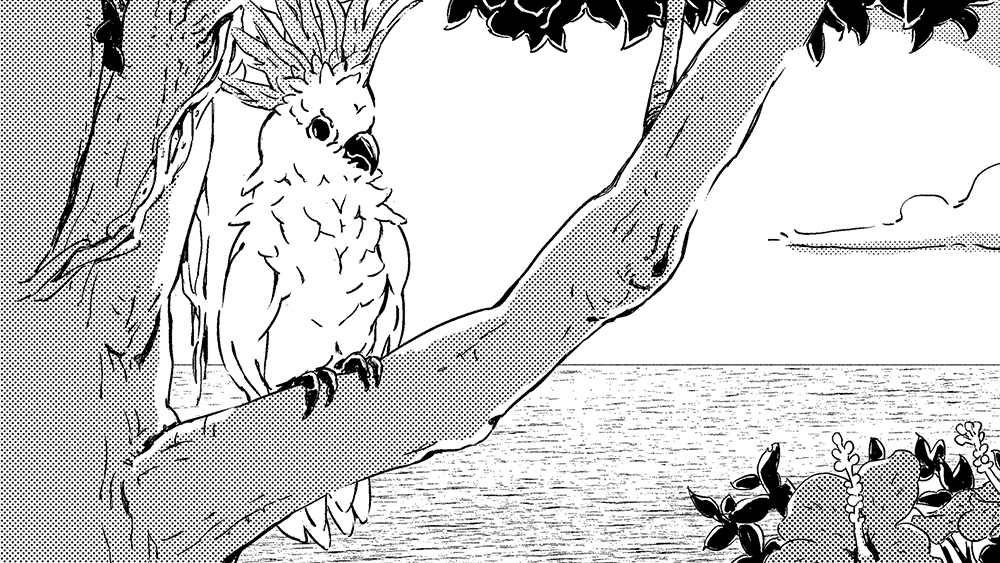

連載そのものは2016年にスタートしましたが、2015年にプロトタイプのような読切を描きました。白泉社さんで戦後70周年に戦争の読切漫画を集めたムック本を出す企画が立ち上がり、お声がけいただいたのです。そのときに初めて、自分の中に「戦争」を描きたい想いがあることに気づきました。ただその想いはまだ漠然としたもので「何を描きたいのか」までは固まっていませんでした。そんな折に、当時の天皇・皇后両陛下がペリリュー島に慰霊訪問に行かれた報道を目にしました。ただ自分はペリリュー島に何の知識もなく、そのことが引っかかっていたのです。

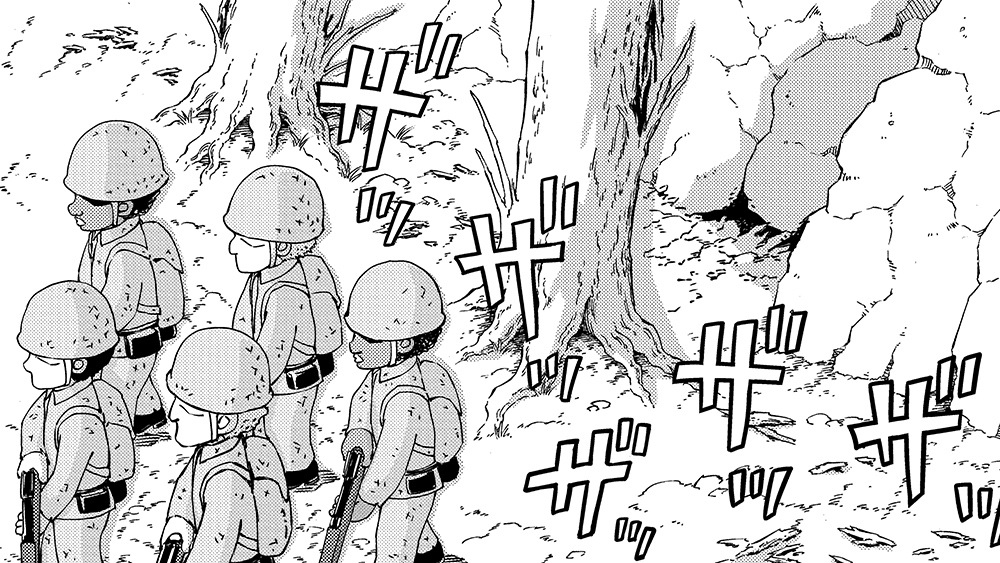

時を同じくして、ムック本全体の監修者だった戦史研究家の平塚柾緒さんにお話を伺う機会に恵まれたのですが、彼がライフワークとして行っていたのがペリリュー島の生還者の方々に対する聞き取りの取材でした。平塚さんが語る当事者の方々のエピソードを聞き、“今を生きている自分と全く変わらない若者たちだったのだ”と感じ、価値観が変わりました。自分はそれまで、戦争に行った兵隊さんは国を守るために戦った志の高い人たちという先入観に縛られていたのですが、もちろんそういう方もいただろうけれど、大多数は自分と同じ“普通”の人々だったと気づかされたのです。そこで、普通の人たちが戦争をしている漫画を描きたいと考え、ペリリュー島を舞台に据えることになりました。ちなみに平塚さんは連載の方でも原案協力を担当して下さっています。

はい。読切を1本書くためにもそれなりの取材は必要でしたし、当時できたことは国内で手に入る本を片っ端から読み漁るくらいでしたが、それだって相当な量がありました。それをこなしたうえで1本描いたけれども、「もっと描きたい」という想いが残ったのです。読切のときから田丸と吉敷のキャラクターは出来上がっていましたし、白泉社さんに「連載をさせてくれないか」とご相談して認めていただき、連載できる運びになりました。

ただ、連載を始めた当初はまだペリリュー島にも行けず、戦争体験者の方に実際に話を聞きに行くこともできませんでした。やはり連載は商業的なものですし、題材が題材ですから、どれだけ精魂を込めて描いたとしてもちゃんと売れるのかという確証が自分の中では得られなかったのです。すぐに描けなくなるかもしれない状況で、現地や当事者の方に取材に行くのはなかなか踏み切れなかったのが正直なところです。ようやく実現できたのは、1巻の刊行後のことでした。「これで続けられる」と思えてから、本格的な取材をやり直しました。

といっても、『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』の売り上げや反響が最初からドカンといったわけではありません。あくまで「これなら続けられる」という程度で、巻を重ねるごとに地道に認めていただき、気づいてもらえた形の売れ方をしてきたように思います。印象的だったのは、1巻が発売された後に実際に戦争を体験した方から「自分の話を聞いてもらえないか」とコンタクトを取って来て下さったり、ご遺族の方から「自分の祖父が戦地でどんな体験をしたのか想像できた」という感想をいただいたことです。自分がやっている方向性は間違っていないのだと確認できて、安心できました。

大体戦争についてお話をして下さる方は決まっていて、平塚さんや研究家の方々による取材が先行して入っている場合がほとんどです。そういった意味では、どういう事実があったのかに関しては資料を通して知っていることも多いのですが、そのうえで自分が取材してよかったと思うのは話してくださる方々の温度を知ることができたことです。

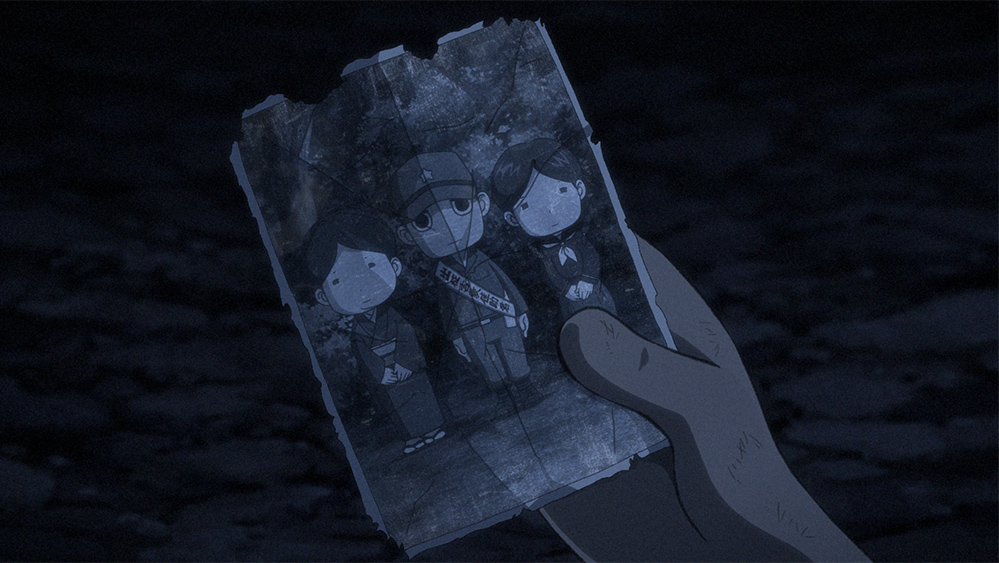

本作のベースにさせていただいた土田喜代一さんは、聞く人に負担のないように自分の体験をユーモアを交えて語って下さる方でした。ただ、つらい戦争の体験でも面白おかしく語っている彼が、亡くなった戦友の話になると急に泣き出してしまうのです。普段は本当に朗らかなかたなのに、戦友について話すと突然そういう風になってしまうこと――これが実際に戦争を体験された方の生の感情かと思い知り、その重さは描くうえで非常に大切にしていました。

連載準備の中で「実際の兵士たちの日常はどういうものだったのか」の調べ物をしていたときに、ペリリュー島関連とはまた違ったところで功績係について知りました。実際に原作の1話目に出てくるような仕事を行っているのですが、人づてにしか戦争の話を知ることができない現代の僕たちとかかわりがあると感じました。僕たちは過去の出来事を知るために資料を読みますが、そこに載っていることだけが全てではなく背景まで知らなければちゃんと読み取ることはできません。戦争の取材をしていくなかで、得たもの全てがイコール現実ではないと教えてくれたのが、功績係でした。

軍がこういうことをやるのは、決して自分たちの都合だけではありませんし、悪意から生まれたものでもありません。作中で島田が語る通り、遺族を想っての行動でもあるのです。本当のことが知りたい人もいるかもしれないけれど、脚色された死によって遺族の心が救われることもあるため、単純に良いことか悪いことか決め難い部分がある。それも1話目としてふさわしいと考えました。

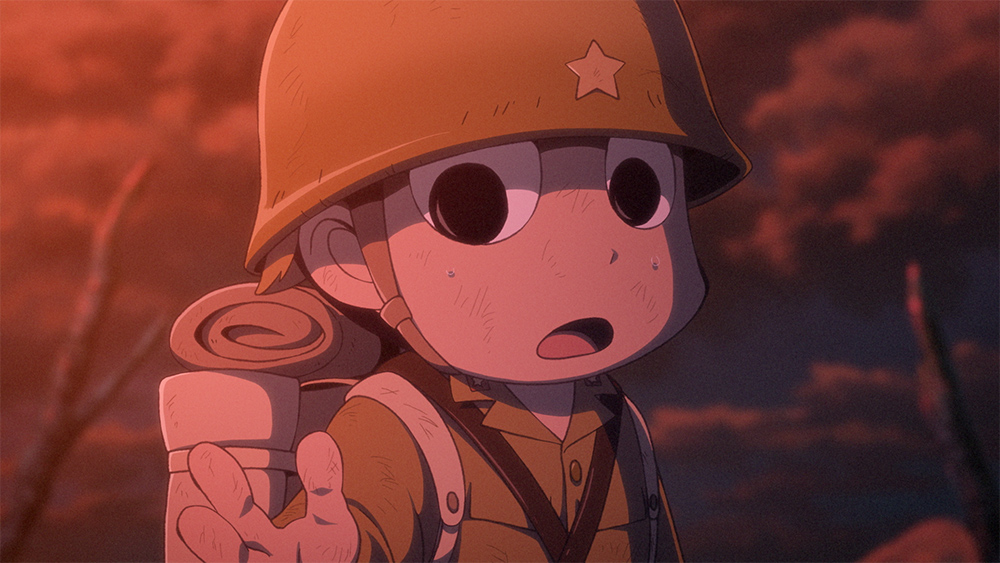

自分が意識していたのは、可愛いのはキャラクターのデザインまでということです。それ以外の戦場で実際に起こったことは、デフォルメしてごまかしたりするのではなくリアルに描写していこうと決めていました。逆にいえば、リアルに描写するぶん、読者の方々が「キャラクターが可愛いから、きつい現実の話でも読んでいける」と思えるような入り口や癒しになるように気を配りました。

初めは、もしダメだったら3巻でやめようと思っていました。ちょうど玉砕のあたりですね。ありがたいことに続けられるとわかり、4・5巻くらいのタイミングで10巻くらいになりそうだなと見えてきました。本作は、米軍と戦争していた時とそれ以降で前半・後半に分けられるかと思いますが、前半パートが4巻で終わったため、全体の見通しが立った感じです。

最終11巻で1冊丸々戦後のことを描かせていただきましたが、その構想に至ったのは10巻の終わりが見えてきたくらいの頃でした。取材を重ねて実際の戦争体験者の方々の人生に触れてきたこともあり、戦後まで書いて初めて完結できるんじゃないかと思うようになりました。

10巻が出たくらいのタイミングでした。最初の打ち合わせを行ったのは、11巻収録の現代パートを描いているときでしたね。

最初は、「実際にあった戦争の話なので、原作者さんにしっかりと入っていただいて良いものにしたい」と脚本だけではなく全体的に監修を行ってほしいというご相談でした。ただ、10巻ぶんの内容を2時間の映画にまとめるのは本当に難しいため、途中から共同脚本という形で入らせていただくことになりました。

そうですね。そのためには、原作の一番の芯の部分が何かを探さなければいけません。単純にエピソードを削ればいいというものではなく、骨格を見極めて煮詰めていき、削るエピソードもあれば補強するために足さなければいけない部分もあり、そこに最も時間がかかりました。

具体的にいうと、共同脚本の西村ジュンジさんから「田丸の主観に絞ろう」とご提案いただきました。そこを出発点にして、おのずから外れてくるものを単純になくすのではなく他で補完して、脚本を練り上げていきました。

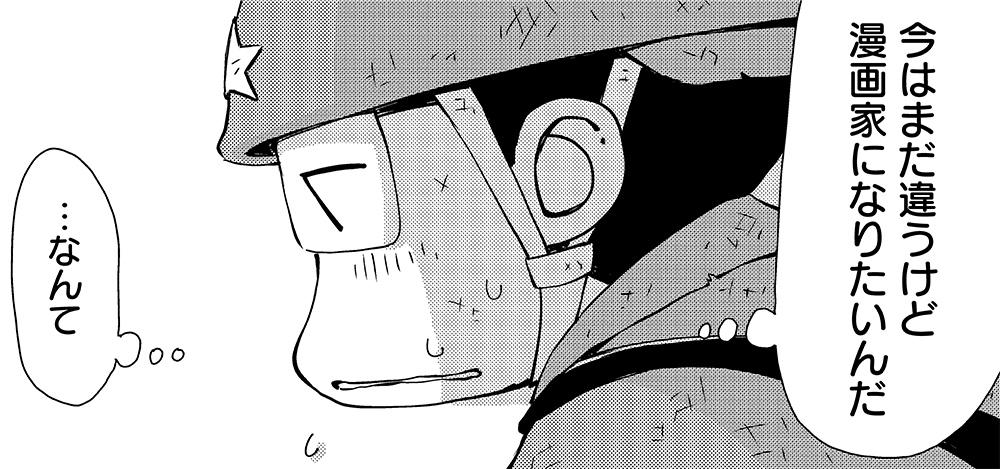

田丸は単純に一人だけで誕生したわけではなく、田丸・吉敷・島田の3人が同時に生まれてきました。田丸は“見る”主人公で、吉敷は“動く”主人公。この2人は対になって誕生し、対極にいる裏主人公として島田が生まれました。田丸と吉敷は兵士としての優秀さの有無以前に、普通の若者の感覚を持っています。対して島田はバリバリの軍人です。その後に、この3人だけでは表現できない部分を体現してくれる存在として周りのキャラクターが生まれてきました。

「普通の人がいた」を描くことは、イコール「色々な人がいた」ということでもあります。普通の人自体が一様ではありませんから。そういった状況を描くために、それぞれのキャラクターを登場させていきました。

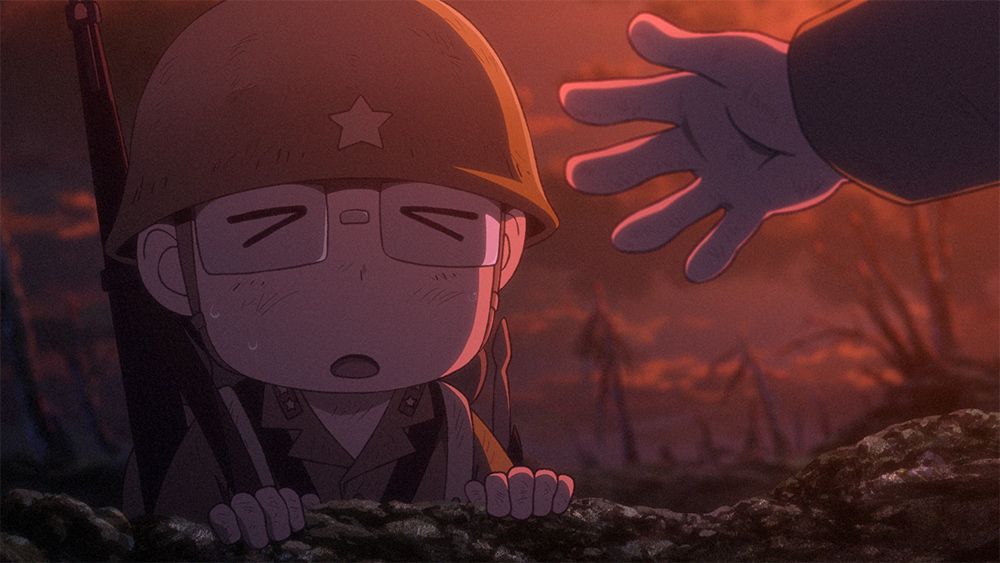

戦争は言うまでもなく、その人の人生にとってマイナスな出来事であり戦争体験者の方は皆「もう二度とごめんだ」と仰います。ただ、戦友との記憶はまた別で、各々の人生の中で大切なものとして位置づけられているということも、戦争体験者の方々のお話を伺っていると伝わってくるのです。先ほどお話しした「戦友の話になると涙が止まらなくなる」感覚は作品の中にしっかりと表現したく、原作と変わらず映画の中でも大切にしていただいています。

田丸と吉敷は一緒にいると安心するというお互いの性格的な部分で惹かれ合ってはいますが、そんなことよりも何よりもずっと一緒に同じ体験を潜り抜けて生きているということがとてつもなく貴重なことだと思います。それこそが、実際の戦争体験者の方々が戦友に対して特別な想いを抱き続けている所以でもあるのではないでしょうか。田丸と吉敷は勇敢さなど一見全く違うタイプですが、素朴さや目の前の物事に対する素直さといった根っこの部分はすごく近い二人。それが自然と一緒にい続けた理由ではないかと思いますし、どんどん似てきたところもあるかと思います。

田丸は吉敷に引っ張られて勇敢さを身に着けていくし、吉敷ははじめ「アメ公をぶっ殺す」みたいに思い込みが強い感じだったのが田丸に影響されて視野が広がっていくなど、お互いに影響を受けていくのは根っこに素直さがあるから。そういう意味で2人は相性が良かったのかなという風に僕の中では思っています。

そうですね。『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』を描くときに意識していたのは、誰のことも悪役として描かないということでした。

原作と映画で見え方が違ってはいけないという想いで書いていました。物語的には変わっている部分もありますが、キャラクターは変わっていません。というのも、各キャラクターにはそれぞれに表現している役割があるから。その部分は動かさなかったつもりです。

今回の候補の中に板垣さんがいらっしゃると聞いたときに、YouTubeで素の板垣さんの声を聞いて田丸のイメージにすごく近いと思って、「ぜひお願いしたい」と伝えました。原作者が熱望したキャスティングです(笑)。

中村さんの実力は折り紙付きですし、特報用に吉敷の声を入れて下さっているのを聞いたときにとても良かったです。僕は吉敷を素朴な田舎の好青年だと思って書いていましたが、中村さんの声で戦争に行っていない本来の吉敷という人物を改めて感じることができました。僕たち自身が戦争を知らない世代ですから、板垣さんと中村さんも想像してやるしかないかと思いますが、高い演技力を持つお二人なら大丈夫!と疑いなく信じています。

作品全体に関しても、みんながより良いものを作るという方向で一致団結して頑張ってくれています。戦争という題材を扱う以上、単純なエンターテインメントにもならなければ必ずしもハッピーにならないと皆が思っているなかでものづくりを行うのは大変だと思います。だからこそ現実問題として触れにくい部分があるかと思いますが、本作は勇気をもってそこに挑戦しています。痛みを感じることもあるだろうけれど、それ以上に観てくれた人に与えるものがある作品だと信じて皆で作っているため、ぜひご覧いただきたいです。

そうですね。こういうことがあったという現実が風化することなく受け継がれていき、ずっと「戦後」が続けばいいなと思っています。

(取材・文/SYO)

©︎武田一義/白泉社